サービスを作り、提供するだけでは売上は伸びない。 顧客にきちんと「価値」が伝わっていない限り、どんなに優れたプロダクトでも支持されない時代になっています。 この記事では、カスタマーサクセスの視点から、顧客体験と価値伝達の関係性を紐解き、どうすれば“ありがとう”を引き出す体験を提供できるのかを具体的に解説します。

Contents

顧客が“感じていない価値”を放置すると、サービスは伸びない

サービスに自信はある。顧客からクレームも少ない。なのに「手応え」が感じられないーーそんな悩みを抱える企業は少なくありません。その原因のひとつにあるのが、「提供している価値が顧客に届いていない」という構造的な問題です。では、なぜ価値が届かないのでしょうか?そしてそれを放置すると、どのような弊害があるのでしょうか?

顧客は“感じた価値”しか評価できない

顧客は、たとえ企業が価値を提供していたとしても、それに「気づけていない」場合、その価値を評価対象にすらしません。 人は自分の理解の範囲でしか物事を判断できないためです。特にSaaSやBtoBサービスでは、機能や仕組みが複雑であるほど、顧客は価値の全体像を見失いやすくなります。 これは、サービス品質とは無関係に起こる“伝達の失敗”といえます。

伝わらない価値は、ないのと同じ

企業がどれほど優れた機能やサポート体制を持っていても、それが顧客に伝わらなければ、結果的に“価値がない”と判断されます。 「提供した」という事実だけでは顧客体験は生まれません。顧客が“感じた価値”こそが顧客体験であり、そこに感情的・心理的な納得が生まれることで初めて信頼や継続利用につながります。 人は見せられるまで自分が何を欲しいのかわからないという観点からも、価値を提示する“伝え方”まで含めて体験設計が求められるのです。

“声なき不満”はチャーンの前兆になる

「何も言ってこない顧客」こそ、もっともチャーン(解約)リスクが高い存在です。 不満や違和感を感じていても、それを言語化できていない、あるいは伝える手段を持たない顧客は、静かに離れていきます。彼らは価値を感じていないがゆえに、他社の選択肢に自然と目を向けてしまうのです。 こうした声なきチャーンを防ぐためにも、「価値に気づかせる仕掛け」が不可欠です。

カスタマーサクセスは“価値を届けるデザイン職”である

カスタマーサクセス(CS)は、単に「解約防止のためのサポート担当」ではありません。顧客が気づいていない価値を“見える形”で届け、サービス体験を再構築していくーーそれこそが、現代のCSに求められる本質的な役割です。つまり、CSは“デザイン”の仕事であり、認識の変化を生み出すプロフェッショナルなのです。

カスタマーサクセスの本質は“価値の翻訳者”

CSは、顧客にとって見えにくい価値を“見える形”にして届ける「価値の翻訳者」であるべきです。 多くの顧客はサービスの全容を把握しておらず、本来感じ取れるはずの価値に気づけていません。CSはその橋渡しをすることで、体験の質を変えられます。

“ありがとう”を引き出すのは、価値の再構成

顧客からの「ありがとう」を引き出すためには、ただ対応するのではなく、価値の意味を“再構成”して伝える必要があります。 顧客にとって、価値の受け取り方は一様ではありません。文脈や利用目的に応じて価値を再構築し、それを顧客にフィットさせて届けるのがCSの腕の見せ所です。

カスタマーサクセスは“顧客体験のデザイナー”である

現代のカスタマーサクセスは、「体験を設計するデザイナー」として機能すべき存在です。 プロダクトが複雑化し、競合との差別化が難しい時代において、顧客が「どう感じたか」が最重要指標になるためです。体験全体を通じて価値を感じさせる“デザイン力”が求められています。

顧客の「成功」を共に設計する。プロジェクト型CSの実践法

「とにかく丁寧にサポートする」だけでは、顧客は本当の意味で成功できません。カスタマーサクセスの使命は、顧客が“自らのゴール”に到達できるよう支援すること。つまり、ゴール設定から道筋の伴走までを含んだ“プロジェクト”として顧客と向き合う必要があるのです。

カスタマーサクセスは“プロジェクトチームの一員”として動く

CSは単なる外部サポートではなく、顧客とともにゴールを共有する“プロジェクトメンバー”として動くべきです。 ゴールを共有することで、顧客との関係性が対等かつ信頼ベースになり、成功への道筋を一緒に設計できるようになります。

ゴールを“共有”することで、体験の質が変わる

顧客と「何をもって成功とするか」を共有することで、サクセス体験の質は大きく向上します。 顧客が求めている成果は、必ずしも自社が最初に想定していた指標とは限りません。ゴールの定義がズレていると、どんなに支援しても「成功した」とは思ってもらえないのです。

“伴走”とは、時に導き、時に背中を押すこと

CSの「伴走」とは単なる並走ではなく、必要に応じて顧客をリードし、成功に導く役割も担うことです。 特にBtoB領域では、顧客自身も“何が成功か”を明確に言語化できていないケースが多く、伴走者としてのガイド力が問われます。

ハイタッチの限界。“特別扱い”から卒業するためのプロセス設計とは

顧客の満足度を高めるために、「一人ひとりに寄り添った丁寧な対応」を行っている――それ自体は素晴らしい姿勢です。しかし、成長フェーズに入ったサービスにとって、その“特別扱い”が足かせになる瞬間が必ず訪れます。今こそ、ハイタッチ偏重からの脱却と、プロセスの仕組み化が求められているのです。

“特別扱い”がチームの疲弊とスケール停止を招く

顧客ごとに対応をカスタマイズし続ける運用は、やがてチームの疲弊と成長の鈍化を招く。 一部のCS担当に負荷が集中し、属人化が進むことで、オンボーディングや定着支援が標準化できなくなります。結果、組織全体としてのスケーラビリティを失ってしまいます。

“誰でも再現できる体験”が組織の武器になる

属人化されたサクセスを脱し、誰が担当しても同じ体験が提供できる状態を作ることが、スケーラブルなCSへの第一歩です。 再現性のあるプロセスが整っていれば、CS担当が変わっても体験の質を担保でき、新規顧客が急増しても安定した対応が可能になります。

プロセス設計の鍵は「タイミングと役割」の明確化

CSプロセスを仕組み化するためには、「いつ・誰が・何をするか」を明確に定義する必要があります。 顧客のフェーズごとに適切な支援を提供するためには、役割の境界を明確にし、バトンパスのルールを整えることが不可欠です。

カスタマーサクセスがビジネスにもたらす成果とは?

「カスタマーサクセスって本当に売上に貢献するの?」という疑問を、経営層や営業現場から聞くことは少なくありません。しかし、顧客体験を起点にしたCSの実践は、チャーン率の改善にとどまらず、LTVの向上やアップセルの加速など、事業成長に直結する多くの成果を生み出します。

チャーン率の低下が安定成長の土台をつくる

顧客の解約(チャーン)を防ぐことは、ARR(年間経常収益)を安定化させ、成長に必要な土台を築く。 解約が増えると、新規顧客の獲得による売上が“穴埋め”に使われてしまい、純増が難しくなるためです。

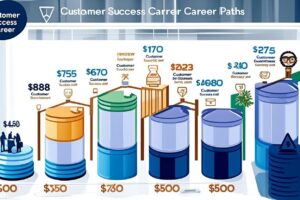

LTVの最大化が営業ROIを高める

カスタマーサクセスを強化することで、1顧客あたりの売上(LTV)を最大化でき、営業・マーケの投資対効果も改善します。 既存顧客との関係性を深め、アップセル・クロスセルにつなげることで、単価や継続期間が伸び、新規獲得よりも効率よく収益を得ることができるからです。

NPSや紹介率の向上でブランド価値が高まる

質の高い顧客体験は、NPS(ネット・プロモーター・スコア)を向上させ、紹介や口コミによる新規獲得にもつながる。 顧客は「期待を超えた体験」をすると、自然と他者にその価値を伝えたくなる心理が働くためです。つまり、CSはマーケティング的な効果も持っているのです。

顧客体験に「気づき」と「価値」を届けるのがカスタマーサクセスの仕事

カスタマーサクセスは、ただのサポートでも、顧客満足度向上のための“おもてなし係”でもありません。顧客が自覚していない価値を届け、成功の道筋を共に歩む存在――それが、これからのCSに求められる本当の姿です。本記事では、価値の伝え方から仕組み化、そしてビジネスインパクトまでを見てきました。最後に、この記事で最も大切なポイントを振り返りましょう。

価値は「伝わって」初めて意味を持つ

いくら優れた機能や支援を提供していても、それが顧客に届いていなければ意味がありません。 顧客は、認識できた価値しか評価できず、気づかれていない価値には“ありがとう”も“感動”も生まれないからこそ、価値は“届け方”まで含めて考える必要があります。

カスタマーサクセスは仕組みで顧客体験をデザインする職種

CSは属人的なサポートではなく、誰にでも再現可能な体験を設計・運用する“仕組みづくり”の担い手です。 ハイタッチな手厚い対応は、短期的には満足度を上げても、拡大に耐えられるスケーラブルな仕組みとは言えません。だからこそCSには、誰でも使える「再現性のある体験」を作る力が求められています。

“ありがとう”を生むCSが、ビジネスを強くする

顧客にとって「成功できた」という実感が生まれると、継続・紹介・追加契約など、あらゆる好循環が回り始めます。 顧客と共に成功するCSは、事業を根底から支える成長ドライバーなのです。

よく聞く質問

Q1. カスタマーサクセスとカスタマーサポートの違いは何ですか?

カスタマーサクセスは「顧客の成功を能動的に支援する」役割であり、受動的に問い合わせに対応するカスタマーサポートとは目的も動き方も異なります。サクセスは未然に課題を防ぎ、成功体験を設計します。

Q2. 小規模な会社でもカスタマーサクセスを導入すべきでしょうか?

会社の規模に関係なく、顧客と長期的な関係を築くにはカスタマーサクセスの考え方は有効です。最初は兼任でも構いませんが、再現性ある対応を意識することで効果を実感しやすくなります。

Q3. BtoBとBtoCでカスタマーサクセスのアプローチに違いはありますか?

BtoBでは関係性が長期化しやすく、複数の関係者が関わるため、より戦略的なサクセス設計が求められます。BtoCでもアプリやサブスク型サービスでは個人への価値提供が成果に直結します。

Q4. サクセス活動のKPIはどのように設定すればいいですか?

解約率や継続率、LTVだけでなく、オンボーディング完了率やNPSなどの中間指標も重要です。フェーズごとに顧客が「進んでいるか」を測れる指標設計が成果につながります。

Q5. すでにある程度成功している顧客にもサクセスは必要ですか?

成功しているように見えても、隠れた課題や成長機会が眠っていることが多くあります。継続的なコミュニケーションにより、顧客の視点でも新たな価値に気づいてもらうことができます。

Q6. サクセス活動にツールは必要ですか?

必ずしも高価なツールを導入する必要はありませんが、顧客ごとのステータス管理やタッチポイントの記録にはツールが有効です。まずはスプレッドシートなどから始めても問題ありません。

Q7. カスタマーサクセスのチームを立ち上げる際の注意点は?

最初から完璧な体制を求めるよりも、顧客との対話を通じて課題やニーズを把握しながら運用を改善していくことが重要です。営業やサポートと密に連携できる体制もカギとなります。

Q8. 定期的な顧客面談以外にCSで実施すべき施策はありますか?

サクセスコンテンツの提供や、プロダクトの活用促進セミナー、メールによるナッジなど、非対面で価値を伝える工夫も効果的です。顧客が自走できる仕組みを支援することがポイントです。

Q9. サクセスの成果が見えにくいのですが、どう可視化すればいいですか?

定性的な変化も含めて記録し、「いつ・どんな支援をして・どう変わったか」を振り返ることで価値が見えてきます。ストーリーとして残すことで、社内の理解や支援も得やすくなります。

Q10. 経営層にCSの重要性を理解してもらうにはどうしたらいいですか?

チャーン削減によるARRへの影響や、既存顧客の成長が新規営業よりも高効率である点を数値で示すことが効果的です。成功事例を共有し、体験価値が業績に直結することを伝えましょう。

まとめ

カスタマーサクセスは、顧客が自ら気づけなかった価値を見える形で届け、体験を再設計する仕事です。ハイタッチ偏重から仕組み化への転換、プロジェクト型の支援、価値の翻訳力など、CSに求められる役割は多岐にわたります。顧客に「ありがとう」と言ってもらえる体験を提供することが、チャーンの防止やLTVの向上、事業成長にもつながる。それが、これからのCSの本質です。

管理人おすすめのエージェント紹介

カスタマーサクセスやプロダクト開発を通じて得た経験を、次のキャリアでさらに活かしたい。そんな方にぜひご紹介したいのが、フォースタートアップスです。スタートアップ特化のキャリア支援を専門とし、1,200名以上のCxO・経営幹部クラスの転職支援実績を誇ります。年収1,000万円以上の案件や非公開求人も豊富で、「次の挑戦を本気で考えたい」と思ったときに最初に相談すべきエージェントです。スタートアップと真摯に向き合ってきたプロが、あなたの価値を最大限に引き出してくれます。