こんにちは!ITキャリアのプロです!

「カスタマーサクセス」と聞いて、すぐに仕事内容をイメージできますか?多くの人がサポート職の延長と捉えてしまいがちですが、実はまったく違います。カスタマーサクセスは、顧客のゴール達成に向けた戦略的な伴走者なのです。本記事では、その中でも特に重要とされる「プロセス設計」について、初めての方にもわかりやすく解説します。

Contents

プロセス設計は「顧客の成功」を仕組み化すること

プロセス設計とは、顧客が自社サービスを通じて成功するまでの道のりを、再現性のある形で仕組み化することです。顧客体験を属人的な対応に任せてしまうと、対応品質にバラつきが生じ、満足度や継続率に悪影響が出てしまいます。たとえばHiCustomer社の事例では、顧客が感じていない「隠れた価値」を伝える設計がなければ、サービスが十分に評価されずに解約につながるケースがあると指摘されています。

「体験価値」を最大化するための戦略的ステップ

プロセス設計は、単なる運用手順ではなく、顧客体験を価値のあるものに変える戦略です。顧客が本当に満足するのは、サービスを通じて得られる“成果”に共感したときであり、それを実現するには計画的なプロセスが不可欠です。Donna Weber氏は、オンボーディング専門家がすべてを担うと、かえってプロジェクトの停滞や顧客の混乱を招くと述べ、CSMが最初から関与すべきだと提案しています。

感覚ではなく「設計図」で動く時代

感覚や経験則に頼るのではなく、顧客体験を設計図(プロセス)で再現できるようにすることが今求められています。組織として拡張性・再現性のある顧客支援を実現するには、誰が担当しても同じ品質で価値提供できる仕組みが必要です。HiCustomer社の資料でも、「顧客の声を聞くだけではサービスは成長しない」とされており、設計によって気づいていない価値を“伝える努力”こそが差別化の鍵だとされています。

なぜ「プロセス設計」がカスタマーサクセスにおいて重要なのか?

カスタマーサクセスの現場では、「目の前の顧客に対応する」ことに追われてしまいがちです。しかし、成果を出している企業ほど、その対応が属人的ではなく、しっかりと設計されたプロセスに基づいています。なぜプロセス設計がそこまで重要なのか?その理由を具体的な視点から解説していきます。

再現性のある成功体験を作るために必要不可欠

プロセス設計は、どの顧客にも安定的に価値を提供する“成功体験の再現装置”です。プロセスがなければ、担当者によって対応の質や顧客満足度がばらつき、スケーラブルな成長ができなくなります。Donna Weber氏の事例では、オンボーディング担当者が過剰に関与することで導入が長期化し、顧客も担当者も疲弊していたと紹介されています。

顧客の「主観」に頼らない価値提供のカギ

プロセス設計は、顧客の“気づいていない価値”まで届けるために必要です。顧客は自分が理解できる範囲でしか評価できず、潜在的な価値を見落としていることがあります。HiCustomer社の資料でも、提供している価値が“顧客に届いていない”ことで「物足りない」と評価されることがあるとされています。

チーム間の連携を円滑にし、属人化を防ぐ

明確なプロセス設計があれば、CSM・オンボーディング・営業など複数のチーム間での連携がスムーズになります。プロジェクト全体の流れと各フェーズでの役割が明確になるため、情報の引き継ぎや責任の所在が不明確になることを防げます。成功企業では、CSMが“全体の道筋”を提示しつつ必要な場面で専門家を巻き込む体制が整えられています。

カスタマーサクセスの全体像とプロセスの流れ

「カスタマーサクセス」とは、一体どこからどこまでを指すのか?カスタマーサポートや営業とは何が違うのか?このような疑問を持つ人は少なくありません。ここでは、カスタマーサクセスが関与する全体の流れと、各フェーズで求められるプロセス設計のポイントについて、具体的に解説していきます。

契約直後から始まる「ジャーニー設計」の重要性

カスタマーサクセスは契約成立と同時にスタートし、初期段階から関与することが成果につながります。契約後のオンボーディングフェーズで顧客が正しい期待値を持ち、最初の成功体験(ファーストバリュー)を得ることが継続率に直結します。

オンボーディングは「導入支援」だけじゃない

オンボーディングは単なる導入支援ではなく、顧客をサービス活用フェーズへ導くための“教育と土台作り”です。このフェーズで得られる体験が、顧客がプロダクトを「使える」段階から「価値を実感できる」段階へ引き上げる鍵になります。

定着〜活用フェーズではCSMが“変化の伴走者”に

利用定着フェーズからは、CSMが主導して顧客の事業成果に直結する活用支援を行うべきです。顧客がサービスを単なるツールとして扱うのではなく、自社の業務改善や成果創出に役立てるための戦略的活用を支援する役割がCSMには求められます。

更新・リテンションもプロセス設計がカギ

契約更新やリテンション(継続)フェーズでも、事前に設計されたプロセスによる計画的なアプローチが不可欠です。更新のタイミングで初めて“成果報告”をしても、顧客は納得感を得られず、競合に切り替えられるリスクが高まります。

よくある失敗例と対策|プロセス設計がうまくいかない理由

「プロセス設計の重要性は理解しているし、ある程度取り組んでいるはず…」そんな現場でも、顧客の離脱やオンボーディングの停滞など、思うように成果が出ないケースは少なくありません。ここでは、カスタマーサクセスの現場でよく見られる“設計の落とし穴”と、それに対する実践的な対策をご紹介します。

オンボーディング担当が“抱え込みすぎる”構造的ミス

オンボーディング担当者が顧客との主な窓口になりすぎると、プロセスが滞りやすくなります。顧客が担当者に依存し、CSMとの関係構築が遅れ、サービス活用の幅が広がらないためです。

「特別対応」が常態化することで設計が崩壊する

顧客ごとに個別対応を繰り返す“Special Snowflake Syndrome(特別対応症候群)”は、プロセス設計の形骸化を招きます。設計されたプロセスが形だけになり、全体の運用スピードや品質が大きく低下するリスクがあります。

「顧客の声」ばかりに引っ張られると、本質が見えなくなる

「顧客の声」に過度に依存した改善は、かえって価値提供を弱めることがあります。顧客はあくまで“知っている範囲”でしか評価できず、潜在的な価値を見落としていることがあるからです。

チーム内連携の不足でプロセスが分断される

CSM、オンボーディング、営業などの分業体制がうまく連携できていないと、プロセスが分断され顧客体験が低下します。プロジェクトの目的や進行状況が関係者に共有されないことで、混乱や不信感が生まれる原因になります。

プロセス設計の成功ポイント|価値の可視化と顧客への伝え方

どんなに優れたプロダクトやサービスであっても、その価値が顧客に伝わらなければ意味がありません。カスタマーサクセスのプロセス設計において、「価値を見える化し、顧客にしっかり伝える」ことは最重要ポイントです。

「伝えたつもり」を防ぐ、価値の見える化が鍵

価値の可視化によって、顧客が自ら「このサービスは効果がある」と実感できる状態を作ることが必要です。顧客は自分が気づいた価値にこそ納得し、満足度や継続意欲につながります。

「ジャーニーマップ」で顧客に成功の道筋を示す

顧客に最初から“成功の道筋”を共有することで、プロセスの意義や成果への期待値が明確になります。「何がどうなるのか」が見えないと、プロセスに不安や不信感を抱きやすくなります。

「気づいていない価値」を意識的に体験させる設計を

顧客が自覚していない価値を、体験として仕組みの中に組み込むことがプロセス設計の核心です。気づいていない価値に触れることで、顧客は“期待以上”の満足を感じます。

ハイタッチ対応とスケーラビリティのバランスを取る

全顧客に高密度な個別対応をするのではなく、「価値が届くポイント」にリソースを集中すべきです。過剰な個別対応が常態化すると、スケーラブルな成長を阻害します。

現場で使えるカスタマーサクセスプロセス設計のテンプレート例

プロセス設計の重要性や考え方は理解できた。でも実際にどう設計すればいいの?という声は非常に多く聞かれます。ここでは、現場ですぐに活用できるテンプレートをステージごとに紹介します。

導入時|キックオフミーティングと役割の明確化

導入フェーズでは、キックオフミーティングで目的・目標・役割を明確にすることが最重要です。顧客と自社の認識を揃えることで、期待値のズレを防ぎます。

中間評価|利用状況レビューと成果の見える化

導入から一定期間経過したタイミングで中間レビューを行い、「どこまで進んでいるか」と「今後の課題」を可視化しましょう。

定着フェーズ|機能活用と目標達成への伴走

定着フェーズでは、顧客の業務にサービスが“根付く”状態を作ることが重要です。「結局使わなかった」という理由での解約を防ぐことができます。

更新前|成果の提示と次の価値提案

契約更新の前には、これまでの成果を明確に示し、次のフェーズで得られる価値を具体的に提案することが必要です。

よくある質問

Q1. カスタマーサクセスはサポート部門とどう違うのですか?

カスタマーサポートは主に“受動的”に顧客の課題に対応する役割ですが、カスタマーサクセスは“能動的”に顧客の成功を設計・支援していく役割です。予防・継続・成果にフォーカスしている点が本質的に異なります。

Q2. プロセス設計を行うタイミングはいつが最適ですか?

プロセス設計はサービス提供を始める前、もしくは初期顧客が増え始めた段階が最適です。手探り対応が常態化する前に設計することで、対応の効率化と価値提供の安定性を確保できます。

Q3. サービスの種類によってプロセスは大きく変わりますか?

はい、SaaS、BtoB、BtoCなど提供形態や単価帯によってプロセスは異なります。ただし、顧客が「成果を得るまでの流れ」を設計するという基本的な考え方は共通しています。

Q4. 顧客によって成功の定義が違う場合はどうしたらいいですか?

まずは自社としての「成功の定義」を持つことが前提です。そのうえで顧客ごとに調整可能な“柔軟な設計”を作り、ヒアリングを通じて顧客のゴールとすり合わせていくのが実務上の対応です。

Q5. プロセス設計は一度作れば完成ですか?

いいえ、プロセス設計は一度作って終わりではなく、継続的にアップデートしていく必要があります。顧客のニーズやプロダクトの進化に合わせて見直しを行うことが長期的な成功に繋がります。

Q6. 小規模なスタートアップでもプロセス設計は必要ですか?

むしろ小規模な組織こそプロセス設計が重要です。限られたリソースで成果を最大化するには、属人化を防ぎ、誰が担当しても一定品質の価値提供ができる仕組みが不可欠です。

Q7. 顧客がプロセス通りに動いてくれない場合はどうするべきですか?

その場合、プロセス自体が現実と乖離している可能性があります。プロセスを見直すと同時に、顧客が“なぜ進まないのか”の心理的・業務的ハードルを丁寧に分析する必要があります。

Q8. プロセス設計に専任者を置くべきですか?

必ずしも専任者が必要とは限りませんが、プロセス全体を俯瞰できる担当者が設計と改善を主導する体制が望ましいです。特に導入・活用フェーズの設計はCSMに任せきりにしない工夫が必要です。

Q9. テクノロジーの導入はプロセス設計を助けてくれますか?

はい、CRMやカスタマーサクセスツールはプロセスの可視化やデータ収集に大きく貢献します。ただし、ツール導入が目的化しないよう、まずは業務フローの目的と内容を整理することが先決です。

Q10. カスタマーサクセスがうまく機能しているかどうかはどう評価しますか?

継続率、NPS、アップセル率などの定量指標に加え、顧客との対話で「期待を超えた体験ができたか」という定性的なフィードバックを集めることで、多角的な評価が可能になります。

まとめ|プロセスをデザインすれば、顧客は自然と成功する

プロセスを丁寧に設計すれば、顧客の行動が自然と“成果”に向かって動き始めます。最終的に大切なのは「顧客自身が成功を実感し、自走できる状態をつくること」です。

顧客を「自走」させるための仕組みがプロセス

最も優れたプロセス設計とは、顧客が自らの意思で行動し、成果にたどり着ける“ナビゲーション”のような存在です。全顧客がブレなくゴールへ向かう仕組みづくりこそが、CSMの戦略的な価値です。

プロセス改善はプロダクト改善と密接にリンクする

プロセスを通じて得られる顧客のつまずきや不満は、プロダクトの使い勝手や価値提供の構造に対する“リアルなフィードバック”になります。CSMがこの視点を持つことが重要です。

「体験設計」によって競合との差別化が実現する

プロセス設計がしっかりしている企業は、単なるプロダクト提供から脱し、“体験”を提供する企業として選ばれます。顧客の記憶に残る体験をデザインできるかどうかが、LTVの鍵を握ります。

最後に:本気でキャリアを変えたいなら「フォースタートアップス」へ

カスタマーサクセスやプロダクトに関わる方の中には、より大きな裁量やスピード感を求めてスタートアップへの転職を検討される方も多いのではないでしょうか?

そんなあなたに私が自信をもっておすすめするのが【フォースタートアップス】です。

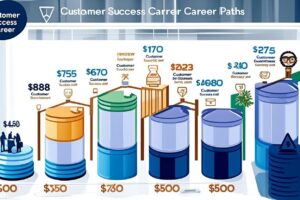

スタートアップに特化した専門エージェントとして、これまで1,200名以上のCxO・経営幹部クラスの転職支援を手がけてきた実績があり、年収1,000万円以上の案件や非公開求人も多数取り扱っています。

キャリアの転機を「本気で変えたい」と思ったとき、最初の一歩としてまずは無料相談をしてみるのがおすすめです。